À savoir avant d’aller plus loin

—

⏱ ~5 min

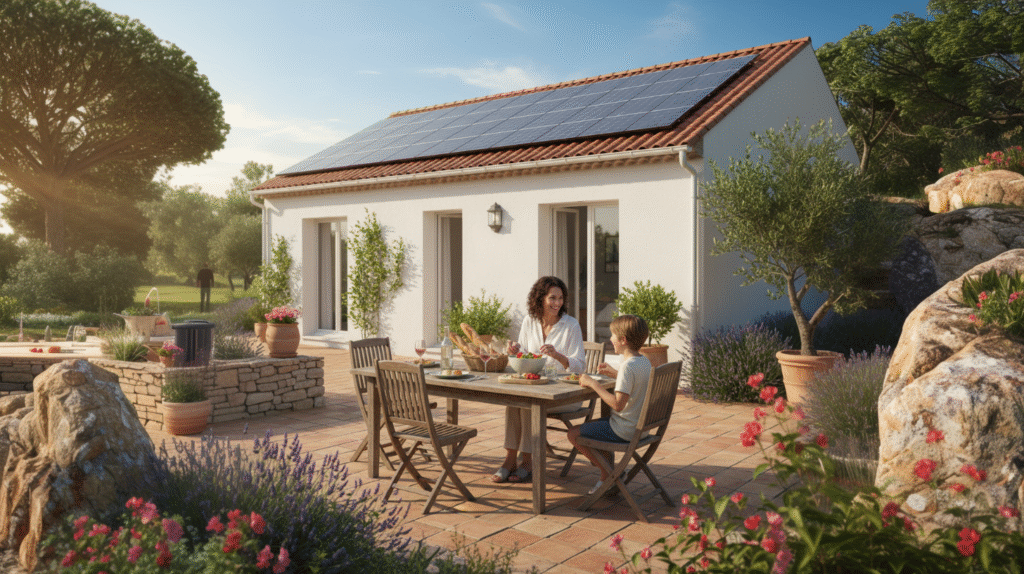

Installer des panneaux solaires en 2026 reste un levier fort pour réduire sa facture énergétique et s’inscrire dans la transition écologique, mais la rentabilité n’est ni magique, ni immédiate. Retour d’expérience, points de vigilance et bonnes pratiques pour faire les bons choix.

- 💰 Un foyer moyen amortit son installation solaire en 10 à 15 ans, et profite ensuite de 15 à 25 ans d’économies

- ⚡ Optimiser l’autoconsommation (usage des appareils, stockage, bonnes pratiques) booste le retour sur investissement

- 📈 Taux moyen de rentabilité : 8 à 12% sur 30 ans si projet bien dimensionné et installation soignée

- ⚠️ Se méfier des promesses trop belles, toujours comparer au moins 3 devis de professionnels certifiés

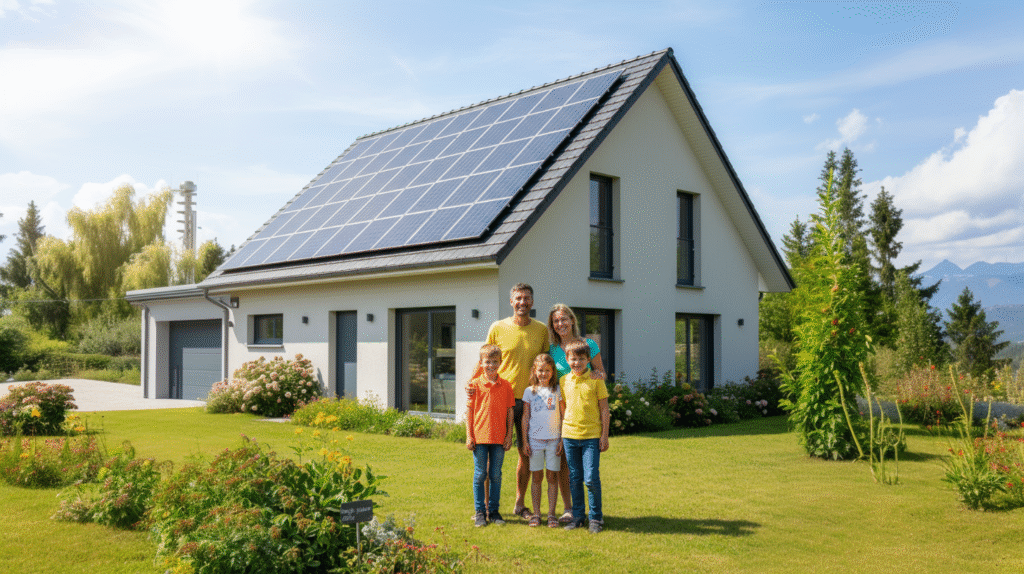

Passer au solaire attire toujours plus de particuliers, attirés par l’idée d’échapper à la flambée du prix de l’électricité et d’agir pour la planète. Mais à l’heure des choix, une question traverse chaque rendez-vous : la rentabilité des panneaux solaires tient-elle toujours ses promesses en 2026 ? Beaucoup espèrent un retour rapide sur investissement, d’autres craignent d’investir à perte. Cet article passe à la loupe les chiffres, l’expérience terrain, les nouvelles règles du jeu et les options qui s’offrent à celles et ceux qui veulent conjuguer économies et impact durable.

Ici, le but n’est pas de vendre du rêve, mais d’apporter des repères solides à travers des exemples concrets, des solutions éprouvées et des conseils issus de professionnels engagés. Rafraîchissez-vous la mémoire sur la notion d’amortissement, découvrez les astuces qui rendent l’autoconsommation vraiment efficace, mesurez les vrais coûts (équipement, frais “cachés”, garanties…), et explorez des modèles économiques qui changent la donne. Parce qu’un projet solaire ne se décide pas sur un coup de tête mais bien sur un vrai diagnostic, devis, situation de la maison, habitudes de consommation et l’envie d’insuffler un vent nouveau dans sa manière de vivre l’énergie.

Comprendre la rentabilité des panneaux solaires en 2026 : retour sur investissement, durée de vie et amortissement

Abordons franchement la question qui revient sur toutes les lèvres chez Effy comme dans chaque forum sur l’énergie solaire : “Combien vais-je économiser, et combien de temps faut-il pour que mon installation “paye” ?” En 2026, la rentabilité moyenne d’une installation de panneaux solaires résidentiels s’est stabilisée autour de 8 à 12% sur 30 ans. On parle là du rapport entre les économies générées et l’investissement de départ, installation comprise. Mais attention, cette fourchette ne dit pas tout. Le vrai critère, c’est le temps d’amortissement : en général 10 à 15 ans, parfois ramené à 7 ans dans le Sud avec des conditions idéales et de lourdes consommations, ou repoussé à 18 ans si le projet est mal calibré ou que des frais inattendus surviennent.

Un point fondamental : la durée de vie des panneaux solaires dépasse désormais les 30 ans, avec des modèles dernier cri affichés pour 25 à 40 ans. Cela signifie qu’après la période d’amortissement, chaque kWh autoproduit ou revendu est une économie “pure”, tant que l’équipement fonctionne correctement. Chez plusieurs familles suivies dans le Sud-Ouest, le bouche-à-oreille circulait autour d’un vieux mythe : “Mes panneaux seront morts avant d’être rentabilisés !” Mais en pratique, hormis l’onduleur à remplacer une fois d’ici la retraite, la plupart tirent profit de leur photovoltaïque bien au-delà de la fameuse “décennie d’or”.

Durée de vie des panneaux solaires et impact sur le retour sur investissement en 2026

La robustesse des modules photovoltaïques n’est plus à prouver. Même exposés à la grêle ou aux canicules, les panneaux modernes, garantis 20 à 25 ans, continuent de produire à 80-90% de leur potentiel après 30 ans. Les installateurs font remonter des anecdotes de chantiers où des installations des années 1990 affichent encore une santé insolente. La clé, c’est l’entretien régulier et un onduleur changé tous les 10-15 ans.

Prenons le cas de la famille Giraud, à Avignon, qui a financé son installation en 2012. Douze ans plus tard, le palier d’amortissement atteint, ils génèrent aujourd’hui de pures économies sur leur facture et reversent leur surplus au réseau, bénéficiant du tarif de rachat. Leur conseil ? “Anticiper le budget pour l’onduleur et vérifier la solidité du support en toiture.” Rien ne sert de brûler les étapes : la patience récompense toujours l’investissement intelligent.

Panneaux garantis jusqu’à 25 ans, souvent utilisés plus de 30 ans

Amortissement généralement atteint entre 10 et 15 ans, parfois 7 ans dans les meilleures configurations

Rendement légèrement dégressif : prévoir une baisse de production de 0,5 à 1% par an

Élément clé | Valeur typique | Impact sur la rentabilité |

|---|---|---|

Durée de vie des panneaux | 25 à 40 ans | Bénéfices prolongés sur le long terme |

Temps d’amortissement | 10 à 15 ans | Décalage du ROI si sous-performance |

Taux de rentabilité annuel | 8 à 12 % | Bonne performance, surtout si autoconsommation optimisée |

Calculer le coût global d’une installation photovoltaïque : prix, frais, maintenance et variables selon le projet

Pour bien calculer sa rentabilité, il faut ausculter sans tabou tous les postes de coût. Trop souvent, l’aspect “dépenses cachées” ressort après la pose. On distingue :

Le prix d’achat des modules, onduleurs et accessoires (compter 7 000 à 12 000 € pour 3 kWc posés, avant aides)

Frais de pose (main d’œuvre qualifiée, sécurité, intégration en toiture)

Taxe d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE pour la vente de surplus)

Maintenance régulière, nettoyage et vérification de l’installation

Assurances spécifiques (dommages, responsabilité civile…)

Remplacement inévitable de l’onduleur au bout de 10-15 ans (en moyenne 1 200 à 2 000 €)

Les coûts varient fortement selon la puissance choisie et la configuration de la maison. Un projet en zone ombragée, ou avec de longs câblages, sera mécaniquement moins rentable. Pour aller au bout du diagnostic, il vaut mieux obtenir plusieurs devis.

Éléments à prendre en compte pour évaluer le coût global : subventions, financements et choix des équipements

Réduire sa facture commence par bien choisir ses équipements et ne pas négliger les aides. On pense à la prime à l’autoconsommation pour les moins de 9 kWc (en 2026, jusqu’à 300 € / kWc, mais en baisse progressive). D’autres leviers allègent l’addition : TVA réduite, exonération partielle d’impôts sur les recettes de revente, éco-prêt à taux zéro selon l’ampleur des travaux.

Tout le monde n’a pas le même niveau de solvabilité, ni le même rapport à l’investissement. Certains préfèrent l’achat comptant, d’autres optent pour un crédit ou des solutions de leasing, voire la participation à des collectifs d’achat groupé (souvent plébiscités dans les éco-quartiers ou copropriétés). Là encore, demander plusieurs devis permet de mesurer la différence de coût entre une installation de qualité, bien dimensionnée, et une offre “trop belle pour être vraie”.

Incidence des garanties et assurances sur le coût et la sécurité de votre installation solaire

N’oubliez jamais : une bonne rentabilité commence par la sécurité. Un panneau non garanti, une pose bâclée conduisent à des frais inattendus, voire à la perte de toute rentabilité. Exigez une double garantie (matériel ET rendement machine). Privilégiez par exemple un installateur certifié RGE, dont la décennale couvre tout incident. L’assurance reste abordable (30 à 50 €/an), mais indispensable en cas de tempête, de court-circuit ou d’incendie. Un détail qui rassurera les plus prudents : les véritables incidents restent rarissimes et sont généralement bien pris en charge.

Protéger son investissement et pérenniser ses économies passent toujours par des contrats sérieux, relus à la loupe. Un installateur refusant les questions sur l’après-vente doit faire fuir !

Frais à intégrer | Coût estimé | Fréquence |

|---|---|---|

Panneaux + Pose | 8 000 à 13 000 € | À l’installation |

Onduleur | 1 500 € | Tous les 10-15 ans |

Maintenance & Assurances | 50 à 150 €/an | Annuel |

TURPE | 20 à 40 €/an | Annuel (si revente surplus) |

Économies générées par les panneaux solaires : autoconsommation, vente du surplus et impact du prix de l’électricité

Les panneaux solaires n’effacent pas la facture comme par magie. Leur rentabilité repose principalement sur deux axes : l’autoconsommation instantanée, qui fait baisser le kWh payé au fournisseur, et la revente du surplus d’électricité au réseau, rémunérée à un certain tarif (souvent 0,13 à 0,15 €/kWh début 2026).

Les aides financières (TVA réduite, prime à l’autoconsommation, exonération d’impôts sous conditions) améliorent l’équation. Mais l’effet le plus spectaculaire se remarque en cas de hausse du prix de l’électricité : chaque kWh autoproduit rapporte alors davantage. Une connaissance en région lyonnaise a ainsi vu sa rentabilité dépasser les 11% en 2024-25, portée par la hausse des tarifs réglementés. Ici, la “bouclier prix” joue comme un accélérateur d’amortissement.

Baisse durable de la facture si la consommation suit un profil “solaire” (appareils utilisés en journée)

Revente du surplus : bonus appréciable, mais impact modéré si le tarif baisse

Aides à la pose accessibles sous conditions, mais en recul depuis 2025

Source d’économie | Gains annuels estimés (pour 3 kWc) | Astuce optimisation |

|---|---|---|

Autoconsommation | 300 à 550 € | Laver, cuire, chauffer en heures solaires |

Revente du surplus | 80 à 160 € | Consommer d’abord, revendre le reste |

Aides & primes | 800 à 2 000 € (ponctuel) | Vérifier éligibilité + cumul |

Stratégies pour augmenter l’autoconsommation et valoriser la production photovoltaïque en 2026

Le vrai « secret de fabrication » des projets rentables se cache dans l’optimisation de l’autoconsommation. Pourquoi vendre son surplus pour quelques centimes, quand on peut économiser le prix fort en le consommant chez soi ?

Quelques pistes éprouvées pour booster l’efficacité :

Programmer lave-linge, lave-vaisselle et chauffe-eau aux heures de production

Installer un gestionnaire d’énergie ou une box domotique “photovoltaïque”

Coupler à une borne pour véhicule électrique ou une pompe à chaleur

Adopter des batteries de stockage — physique ou virtuel (pour capitaliser la surplus la nuit)

Les foyers les plus aguerris obtiennent ainsi des taux d’autoconsommation réels de 45 à 70 %, là où la moyenne nationale plafonne à 30 %. Un technicien m’a glissé récemment : “Mieux vaut un foyer bien coaché qu’un toit suréquipé.”

Optimiser la rentabilité : facteurs clés de performance, modèles économiques et évolutions réglementaires en 2026

La rentabilité n’appartient pas au hasard : elle repose sur la géolocalisation, l’orientation de la toiture (plein sud idéalement, mais Est/Ouest fonctionne aussi), la consommation du foyer, l’état de l’isolation, et des choix techniques adaptés. Attention toutefois au surdimensionnement , qui peut plomber le retour sur investissement.

Depuis début 2025, la baisse des tarifs de rachat du surplus et celle de certaines aides ralentissent clairement l’amortissement. En moyenne, le temps de retour sur investissement s’établit désormais autour de 10 à 12 ans pour une installation classique 3 kWc. Ce contexte renforce la nécessité de s’informer, de demander des devis détaillés, et de ne jamais céder à la première offre venue.

Facteur de rentabilité | Effet sur le ROI | Parade ou bonus |

|---|---|---|

Orientation toiture | +30% de production | Pose sur carport si ombrage |

Profil de consommation | ROI réduit de moitié si usage décalé | Déclencheur automatique d’appareils |

Optimiseurs & micro-onduleurs | Jusqu’à +12% de rendement | Recommandés sur toitures complexes |

Approches comparatives : autoconsommation collective, leasing solaire et solutions communautaires

Le paysage du solaire ne se limite plus au “tout individuel”. On voit fleurir des projets d’autoconsommation collective, de leasing solaire, et de communautés énergétiques villageoises. Chaque modèle a ses atouts et ses pièges.

Autoconsommation collective (bâtiment partagé, quartier résidentiel) : mutualise les surplus, mais exige une gestion fine et des statuts robustes.

Leasing solaire : épargne l’investissement initial (location avec option d’achat), mais génère un coût global supérieur à long terme. Idéal pour ceux qui n’aiment pas gérer l’opérationnel.

Participation à des projets communautaires (résidences, plateformes numériques) : lissage du risque, rentabilité stable, engagement citoyen côté finance et énergie.

Dans un petit village landais, la coopérative énergétique offre à chaque habitant la possibilité de “détenir” une part d’un champ solaire, tout en profitant de la revente du surplus au réseau. Mesure phare : mutualiser les coûts de maintenance et de mise en conformité.

Analyse des avantages et inconvénients des différentes options de financement pour votre projet solaire

Achat comptant, virement, crédit affecté, leasing ou participation à un projet partagé : chaque solution produit une “saveur” de rentabilité différente. L’achat comptant garantit le meilleur taux de rendement, surtout si autoconsommation maximisée. Un crédit sur 10-15 ans est rentable à condition de profiter d’un taux faible, d’un coût de pose raisonnable, et de ne pas négliger la durée de fonctionnement des modules.

Leasing et modèles participatifs favorisent la démocratisation du solaire, au prix d’une rentabilité légèrement moindre mais d’une tranquillité d’esprit bien supérieure – souvent précieuse pour les ménages peu bricoleurs. Les plateformes proposent parfois des rendements proches de 5% par an sous forme d’intérêts ou de dividendes, sans gestion technique à assurer.

Solutions innovantes et technologiques pour augmenter la performance financière de votre installation solaire

En 2026, quelques nouveautés tirent le rendement vers le haut : trackers solaires (qui suivent la course du soleil), panneaux bi-faciaux (capteurs sur les deux faces), batteries virtuelles… sans oublier la domotique, qui synchronise votre autoconsommation sur les pics de production. Sur les maisons neuves, intégrer les panneaux dès la conception architecturale optimise le gain solaire et réduit les frais.

Gestionnaires d’énergie intelligent

Batteries virtuelles ou physique pour stocker le surplus

Panneaux hybrides : produisent électricité ET eau chaude (idéal pour coupler avec une pompe à chaleur ou ballon thermodynamique)

Certains chantiers pilotes démontrent des retours d’investissement inférieurs à 8 ans sur maisons très performantes (isolation BBC ou passive) et usage type autoconsommation optimisé, y compris en zones moins ensoleillées. D’ailleurs, un article récent de Le Monde explore la montée des smart grids et leurs effets sur la rentabilité réelle.

Conseils pour maximiser la rentabilité de votre projet solaire et alternatives à l’installation individuelle

Avant même de songer à produire, songez à économiser ! C’est le mantra de nombreux pros de l’énergie (et de vos voisins qui ont sauté le pas). Investir dans l’isolation (laine de verre ou ouate de cellulose dans les combles, fenêtres double vitrage) abaisse la consommation et maximise l’effet des panneaux solaires. Un foyer bien isolé (DPE B ou C) tire deux à trois fois plus de bénéfices de son solaire qu’un logement “passoire”.

Côté simulation, rien ne remplace l’étude personnalisée, via des outils en ligne, ou une visite sur site. Les installateurs sérieux s’engagent toujours sur un devis détaillé. L’article “Pourquoi couvrir ses panneaux solaires ?” plonge dans les erreurs à ne pas commettre pour protéger son investissement (passages d’ombres, chutes de feuilles…).

Réduire ses besoins (isolation, gestes sobres) avant la pose

Vérifier la fiabilité de l’installateur (labellisé RGE, avis clients, expérience terrain)

Comparer au moins trois devis personnalisés, adaptés à la consommation réelle

Privilégier la simplicité de gestion : un système adapté à son niveau d’autonomie (domotisé ou non)

N’oublions jamais la dimension collective : nombreux sont ceux qui, disposant d’un toit mal exposé ou de moyens limités, participent à des projets citoyens (centrales villageoises, coopératives vertes…) afin de profiter du boom de l’énergie solaire tout en limitant les contraintes. Pour ceux qui préfèrent déléguer, investir via des plateformes spécialisées ou acheter des actions dans une ferme solaire permet de toucher un revenu annuel modéré tout en stimulant la filière — effet papillon garanti.

Alternative | Description | Bénéfices / Inconvénients |

|---|---|---|

Souscription à un projet collectif | Action ou part sociale dans une ferme solaire locale ou mutualisée | Pas de gestion technique, revenus stables, engagement citoyen |

Leasing solaire | Location du matériel avec option d’achat en fin de contrat | Pas d’apport initial, mais coût total plus élevé |

Autoconsommation partagée | Partage de la production entre plusieurs foyers (immeubles, quartiers) | Répartition optimisée, gestion commune |

Alternatives aux panneaux solaires individuels : solutions collectives et coopératives pour améliorer la rentabilité

Tant pis si votre toit n’est ni grand, ni bien orienté. Le collectif offre une belle revanche pour qui veut s’investir. Les plateformes de projets solaires partagés ou la souscription à des coopératives citoyennes permettent de miser sur la rentabilité “indirecte” : une rémunération (intérêts ou dividendes) adossée à la production d’une centrale mutualisée… sans aucune logistique !

Les avantages sont réels : mutualisation des risques, gestion pro, retombées locales, impact environnemental positif. Une famille de retraités croisée récemment dans le Lot a, par choix écologique et financier, préféré investir dans deux projets coopératifs plutôt que d’installer en direct sur leur vielle toiture. Résultat ? Une rentabilité modérée, mais zéro tracas et la satisfaction d’agir concrètement pour la transition.

Les villes s’y mettent aussi, en créant des “îlots solaires” partagés, et de nombreux territoires ruraux voient naître des centrales villageoises. On n’a jamais eu autant de choix pour rentrer dans cette dynamique, adaptée à tous les profils.

questions fréquentes

Voici quelques réponses claires pour vous aider dans votre réflexion solaire.

▶ Quel est le temps moyen de retour sur investissement pour des panneaux solaires résidentiels

En 2026, comptez entre 10 et 15 ans selon votre région, votre consommation, l’orientation du toit et l’optimisation de l’autoconsommation.

Vérifiez toujours ce délai dans le devis et adaptez la puissance à vos besoins réels.

▶ Peut-on installer des panneaux solaires rentables dans le nord de la France

Oui, la rentabilité existe partout, même si elle est optimale dans le sud. L’autoconsommation bien pilotée et une isolation performante compensent le manque d’ensoleillement.

Astuce : utilisez un logiciel de simulation pour votre localisation.

▶ Quels sont les pièges à éviter lorsqu’on signe un devis d’installation photovoltaïque

Méfiez-vous des promesses de rentabilité irréalistes, exigez des garanties solides et comparez toujours plusieurs devis d’artisans certifiés.

Un devis trop vague ou sans support SAV doit alerter !

▶ Un projet collectif ou participatif est-il intéressant si mon toit n’est pas adapté

Absolument, vous pouvez investir dans des projets solaires mutualisés et bénéficier d’un rendement via les dividendes ou intérêts, sans contrainte technique chez vous.

C’est aussi une façon de dynamiser son territoire tout en diversifiant ses placements.

▶ Faut-il privilégier l’autoconsommation avec batterie ou vendre le surplus au réseau

Le stockage sur batterie augmente l’autonomie mais coûte cher ; la vente de surplus reste souvent plus rentable, sauf pour des profils de consommation très solaire.

L’arbitrage dépend du calcul fin de votre retour sur investissement.